ヘルプデスクになったら何を勉強したらいい?スキルアップするための勉強方法を解説します!

2025年8月10日

こんにちは!

この記事では、これからヘルプデスクとして働きたい方や、すでに現場で活躍していて「もっとスキルを伸ばしたい!」と考えている方に向けて、効果的な勉強方法を徹底的に解説します。

私自身、IT未経験からヘルプデスクに入り、日々の業務をこなしながら独学と現場経験を積んでキャリアアップしてきました。その経験から、「何から学べばいいのか」「どんな勉強が役立つのか」を、具体的なステップとしてまとめていきます。

なぜヘルプデスクに勉強が必要なのか?

ここでは、ヘルプデスク業務において勉強が必要な理由について解説します。単に知識を増やすだけでなく、現場で即戦力として動ける力を身につけるために、なぜ学び続ける必要があるのかを整理しておきましょう。

ヘルプデスクは、ただトラブルに対処するだけではなく、

- ユーザーの状況を正確に把握する力

- 技術的な知識とトラブルシューティング能力

- わかりやすく説明するコミュニケーション力

が求められる仕事です。

現場では、予測できないトラブルが突然発生します。プリンタが急に動かなくなる、ネットワークがつながらない、メールが送れない…こうした場面で迅速に対応するためには、基礎知識と問題解決の引き出しが不可欠です。

ヘルプデスクってどうやって勉強すればいいの?

ここからは、未経験者からでも実践できる勉強ステップを6つに分けて紹介します。

ITの基礎用語を押さえる

最初は専門書よりも、IT用語辞典や初心者向けWeb記事でOKです。

理解すべき代表的な内容は以下の通りです。

- OS(Windows / macOS / Linux)の違い

- ネットワークの基礎(IPアドレス、DNS、LANとWANの違い)

- ハードウェアの構成(CPU、メモリ、ストレージ)

専門用語を覚えることは目的ではなく、「説明を理解できるようになること」がゴールです。

現場でよくあるトラブル事例を学ぶ

現場対応のスピードを上げるために、よくある事例を先に押さえておくことが重要です。

代表的なトラブルは以下の通りです。

- プリンタの紙詰まり対応

- パスワード忘れのリセット手順

- ネットワーク接続不良の確認方法(ケーブル、Wi-Fi、IP設定)

- Outlookやメールアプリの設定トラブル

よくあるトラブルに関しては、手順書などが用意されていることが多いので、先輩などに聞いてみると良いかもしれません!

手順書作成を通じたアウトプット

学んだ内容を定着させるには、アウトプットが効果的です。その手段として有効なのが手順書の作成です。

先ほど、手順書は用意されていることが多いと言いましたが、不備があり分かりずらいものや、バージョンアップなどで記載内容が古くなっているものもあります。

そのような手順書を直すことで、アウトプットにもなるのです。

作成時に意識すべき点は以下の通りです。

- 手順や画面の名称を正確に記載する

- 操作画面の違い(OSやバージョンによる)

- 初めて読む人でも迷わない流れにする

実機・仮想環境で試す

知識を知っているだけではなく、実際に操作して経験として覚えることが重要です。

特にサーバーやネットワークの知識は実践的に構築することで、スキルが身につきます。

ヘルプデスクの業務では、トラブル対応などの応用的な知識も必要になるので、本を読んだ勉強だけでなく、実機や仮想環境で構築しながら学習を進めましょう!

私が実践して効果的だった3つの方法

ここでは、私がヘルプデスクとして日々の業務をこなす中で、特に効果を感じた学び方を3つご紹介します。どれもお金をかけずにすぐ実践できる方法ですが、積み重ねることで確実にスキルと信頼が身につきました。

トラブル対応後の自己分析

トラブル対応は「終わったら終わり」ではありません。私は必ず、案件が一段落した後に数分でも時間をとり、自己分析を行うようにしています。

自己分析のポイントは以下の通りです。

• 対応までにかかった時間と、その時間の内訳(調査、操作、確認など)

• 他にもっと短時間で解決できる方法がなかったか

• 事前に知っていれば回避できた手順や知識は何か

• ユーザーへの説明はわかりやすかったか、混乱させなかったか

たとえば、ある日プリンタの紙詰まり対応をした際、実際の修復時間は5分程度でしたが、原因特定までに15分もかかっていました。振り返ってみると、型番ごとのエラーコードの意味を事前に覚えておけば、もっと早く原因にたどり着けたはずです。

この経験から、私は業務の合間に機器ごとのトラブルコード一覧をまとめ、自分用の「即時対応メモ」を作るようになりました。結果として、同じようなトラブルの対応時間を半分以下に短縮できました。

キーワード検索力を鍛える

現場での調査やトラブルシューティングでは、インターネット検索が欠かせません。しかし、ただ漠然と検索するだけでは膨大な情報の中から答えを見つけるのは難しいです。ここで重要になるのがキーワード検索力です。

例えば「Outlook メール送信できない」というだけでは、原因も解決策もあまりに幅広くヒットします。そこで、現場の状況から情報を追加してキーワードを組み合わせます。

• 「Outlook 送信できない エラーコード0x800CCC0F」

• 「Windows11 Outlook IMAP 設定 エラー」

• 「社内LANからのみ送信不可 Outlook」

こうすることで、状況に合致した情報が格段に見つかりやすくなります。

私は毎回の対応で、検索に使ったキーワードと結果をメモに残しています。これを続けていると、「このエラーのときはこういう単語を入れればいい」という自分だけの検索テンプレート集ができあがり、調査スピードが大幅に上がりました。

社内の詳しい人に質問する前に、必ず自分で調べる

社内には経験豊富なエンジニアや先輩スタッフがいますが、私はなるべく自分で調べてから質問することを徹底してきました。理由は二つあります。

1. 成長スピードが格段に上がるから

調べる過程で関連知識や背景も同時に学べます。単に答えを教えてもらうだけでは、その場しのぎで終わってしまいます。

2. 質問の質が上がり、信頼されるから

「エラーが出ました。どうすればいいですか?」ではなく、「エラーAが発生し、公式マニュアルとフォーラムを確認したが該当解決策が見つからず、Bの設定変更を試しましたが改善しませんでした。この場合、Cの可能性はありますか?」と聞けば、相手もスムーズに助言できます。

実際、私はこの姿勢を続けたことで、「あの人は自分で調べたうえで質問してくるから教えやすい」という評価をいただき、難しい案件の一次対応も任されるようになりました。これはそのまま自分の経験値アップにつながります。

最後に

ヘルプデスクの仕事は、マニュアル通りの対応だけでは成長が頭打ちになります。日々の対応を振り返り、調べる力を磨き、周囲との信頼関係を築くことで、現場での対応力は確実に向上します。

今回ご紹介した勉強方法は、特別な才能や高額な教材がなくても始められるものばかりです。大事なのは、「やりっぱなしにしないこと」と「学んだことを必ず活かすこと」。これを繰り返すことで、知識は経験となり、自分の武器になっていきます。

ヘルプデスクは、ITスキルだけでなくコミュニケーション力や状況判断力も磨ける、キャリアの土台として非常に有効な仕事です。今日からでも、小さな一歩を踏み出してみてください。その積み重ねが、あなたを「頼られる存在」へと成長させてくれます。

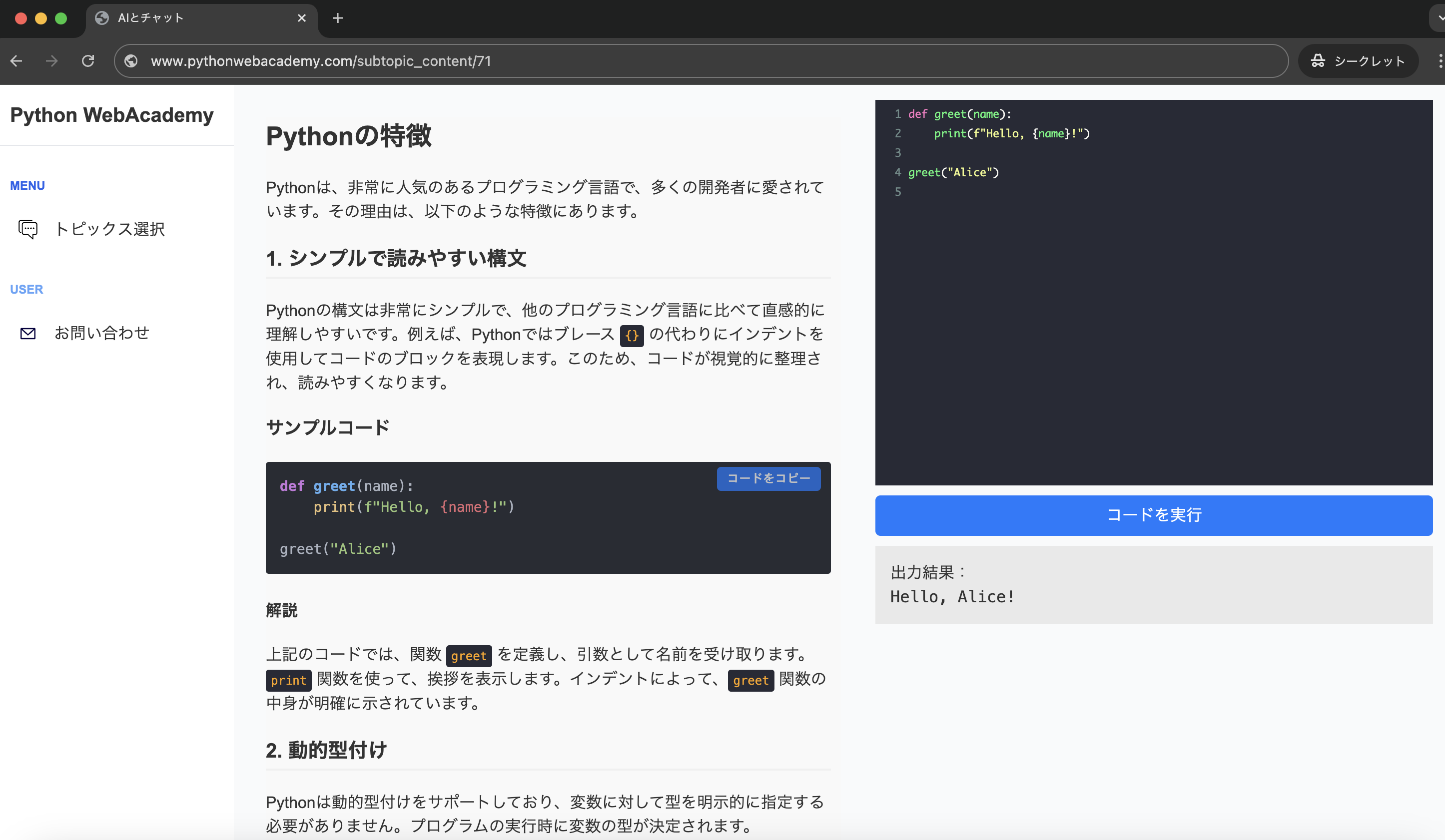

Pythonの基礎から応用まで学べる

Python WebAcademy

Python WebAcademyでは、Pythonの基礎からアーキテクチャなどの応用的な内容まで幅広く学べます。また、ブラウザ上で直接Pythonコードを試すことができ、実践的なスキルを身につけることが可能です。

Pythonの学習を始める

Pythonの学習を始める